「ご褒美」で子どもの学習意欲は育つのか?教育心理学から見る問題点

最近の調査で小中学生の子を持つ親の約3分の1が「ご褒美を与える」方法で子どもの勉強へのやる気を引き出そうとしていることがわかりました。

しかし教育心理学の研究が示す結果は、この広く採用されている方法に警鐘を鳴らしています。

お小遣いやゲーム時間といった外的報酬が、子どもの本来の学習意欲にどのような影響を与えるのか、最新の調査結果をもとに考察していきます。

子どものやる気を引き出す方法、親たちの実態

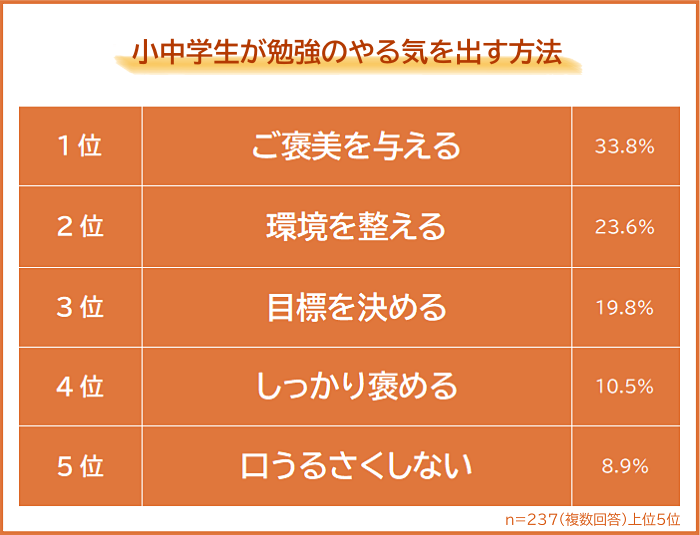

オンラインイラスト教室を運営する株式会社アタムは、小中学生を持つ親237名を対象に「勉強のやる気に関する意識調査」<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000038075.html>を実施しました。この調査によれば、親が最も効果的だと考えるやる気向上法の第1位は「ご褒美を与える」(33.8%)でした。

「テストで100点を取ったら100円、検定に合格したら500円など報酬制です」(30代女性)、「勉強したらゲームしたりYouTubeを見たりしてもいい」(40代女性)といった具体例が挙げられています。

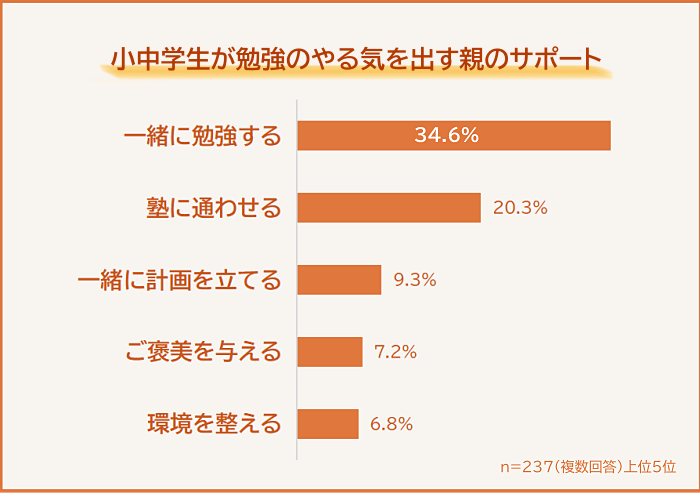

続いて「環境を整える」(23.6%)、「目標を決める」(19.8%)と続く結果となりました。親たちが行っている実際のサポートとしては「一緒に勉強する」(34.6%)が最多で、「塾に通わせる」(20.3%)、「一緒に計画を立てる」(9.3%)と続いています。

一見すると理に適った方法に思えますが、教育心理学の研究成果からは違った見方が浮かび上がってきます。

「ご褒美」がもたらす予想外の悪影響

エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された自己決定理論によれば、人間の動機づけは大きく「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」に分けられます。前者は活動そのものから得られる満足感から生じる動機づけであり、後者は外部からの報酬や罰則によって生じる動機づけです。

この理論に基づく数多くの研究が、外的報酬(ご褒美)の提供が内発的動機づけを低下させる「過剰正当化効果」を示しています。カーネギーメロン大学のマーク・レッパーらの1973年の古典的実験では、もともと絵を描くことを楽しんでいた子どもたちに報酬を与えたところ、後に報酬がなくなると絵を描く意欲が報酬を受け取らなかった子どもたちよりも低下したことが確認されました。

つまり「テストで良い点を取ったらお小遣いをあげる」という親の行為は、短期的には子どもの勉強時間を増やすかもしれませんが、長期的には「勉強は報酬を得るための手段に過ぎない」という認識を強化し、学ぶこと自体への興味を損なう可能性があるのです。

教育心理学者のアルフィ・コーン氏は著書「報酬主義をこえて」の中で、外的報酬システムが「何かしたいから学ぶ」のではなく「何かもらえるから学ぶ」というマインドセットを生み出すリスクを指摘しています。

アタムアカデミーの調査でも、ある親は「ダメなこととはわかっていても、やはり物で釣るのが最適だと思います」(50代以上男性)と回答しており、この方法の問題点を感じつつも採用している実態が垣間見えます。

内発的動機づけを育てるために親ができること

では、外的報酬に頼らず子どもの学習意欲を高めるには、どのような方法が有効でしょうか。

アタムアカデミーの調査結果から見えてくる可能性があります。

調査の第4位には「しっかり褒める」、第5位には「口うるさくしない」が挙がっています。これらは外的報酬とは異なり、子どもの自律性を支える方法と言えるでしょう。「親が喜ぶ姿を見ると頑張れるようなので、普段から頑張って結果を出したときにはいっぱい褒める」(40代女性)という回答からは、金銭的報酬ではなく、認知や承認が子どものやる気を引き出す可能性が示唆されます。

また「親が勉強について言いすぎない。『ちょっとだけあったやる気』も、親の一言でなくなる可能性が大きい」(40代女性)という指摘は、自律性を尊重することの重要性を表しています。

東京大学の市川伸一教授は「学ぶ意欲の心理学」の中で、「充実志向」(学ぶこと自体が楽しい)と「訓練志向」(知力をきたえるため)といった内発的な動機づけの育成が長期的な学習意欲に重要だと指摘しています。

調査結果に対する勉強法デザイナーのみおりん氏の考察も示唆に富んでいます。

「将来的に自走できる子に育てるためには、ご褒美はお金やモノではなく休憩や余暇にする、お子さん自身に目標とご褒美を考えさせるなどの工夫も大切」と述べており、子どもの自律性を重視した報酬設計の可能性を示しています。さらに「親御さんが家で資格やお仕事に関する勉強をしていたら、お子さんが勝手に勉強するようになった」という事例を紹介し、親自身が学ぶモデルとなることの効果を指摘しています。

これは社会学習理論の観点からも理解できる現象で、子どもは親の姿を見て学ぶことが多いのです。

長期的な視点で考える子どもの学習意欲

学習意欲の問題を考えるとき、目先の勉強時間の確保と長期的な学習への態度形成のバランスが重要になります。短期的には「ご褒美」戦略が効果を上げるように見えても、それが内発的動機づけを損なうなら、長期的には逆効果になりかねません。

アタムアカデミーの調査では「友達との関わり」(14.8%)や「親との関わり」(11.8%)も学習意欲の要因として挙げられています。人間関係の中で学びが位置づけられることも、内発的動機づけの形成には重要なのでしょう。

最終的に目指すべきは、親の管理や報酬がなくても自ら学びを求める姿勢を育てることです。それには「やらされる学習」から「自ら選ぶ学習」への移行が不可欠です。そのためには、子どもの自律性、有能感、関係性という基本的心理欲求を満たす環境づくりこそが、親に求められる本当のサポートなのかもしれません。

もし、自発的な動機づけに悩んだらぜひ親のための学習塾にご相談ください。

子どもの教育に悩むすべて親御さんへ! 親のための学習塾

親御さん自身が、子どもの教育について学ぶ機会はなかなかありません。

「親のための学習塾」では、お子様の学習意欲を高め、成績アップをサポートするための様々なコンテンツをご用意しています。

まずはLINE登録して、無料で情報を収集してみてください!

親のための学習塾でできること

- 教育コンテンツ(動画): 脳科学や心理学に基づいた、効果的な学習方法を学べます。

- イベント: 同じ悩みを持つ親御さんと交流し、情報交換ができます。

- 一対一のコーチング: 圧倒的な実績を持つ家庭教師が、個別の悩みに寄り添い、解決策を提案します。